12月21日,由北京师范大学国际写作中心与重庆一中联合主办的第五届作家进校园活动顺利举行。此次活动以“文学趣味与世界入口:通向认知世界之路”为主题,国内众多文学大师共话文学与世界,为现场师生带来一场多维度的文学盛宴。

著名作家、茅盾文学奖得主、四川省作家协会主席阿来,著名作家、茅盾文学奖得主、北京市作家协会主席李洱,著名作家、鲁迅文学奖得主、河北省作家协会主席关仁山,著名作家、鲁迅文学奖得主、重庆市作家协会主席张者,著名诗人、鲁迅文学奖得主、北京市作家协会副主席臧棣,著名学者、长江学者、国际写作中心执行主任张清华,著名作家宋潇凌,作家、文学博士王威廉,文学批评家、北师大教授翟文铖,青年作家、北师大在读博士生叶昕昀,青年作家、北师大在读博士生马晓康,国际写作中心文学教育服务部负责人庄绪成等众多作家、学者齐聚一堂,以文学为纽带,撒播文学种子,激发学子的创作灵感和热情。沙坪坝区委宣传部副部长李海庭,沙坪坝区文联党组书记龙婧怡,沙坪坝区委教育工委副书记刘晓峰,重庆一中党委书记唐宏宇、校长毛明山、副校长卫晋丽、纪委书记周鹊虹以及学校1000余名师生参加活动。重庆一中党委书记唐宏宇在开幕式致辞中就学校的文学活动开展情况作了介绍。他表示,北京师范大学国际写作中心对重庆一中的文学教育提供了全面的指导和帮助,作家进校园活动开展以来,共邀请了38位国内文学作家、诗人、评论家到校开展文学交流活动,产生了广泛的影响力,在这些活动影响下,重庆一中开展了丰富多彩全面的校园文学及教育活动,文学教育与学校教育深度融合,成为重庆一中一张具有鲜明辨识度的教育名片。唐书记希望同学们以此为契机,认真学习,汲取养分,让阅读与写作成为生命中不可或缺的部分。

“我们的主要工作除了校内的文学教育,社会的文学交流,国内外的文学交流,还有很重要的一个使命,就是社会服务。”北京师范大学国际写作中心执行主任张清华表示,与重庆一中的合作既是文学教育的工作,也是社会服务的工作,希望通过双方开展的活动,给学生的阅读、写作与成长带来更多帮助。

“‘粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。’习读文学经典,是一场与自我对话,与自然对话,更与世界对话的历程。”重庆一中校长毛明山主持活动,对活动主题作了进一步阐述。

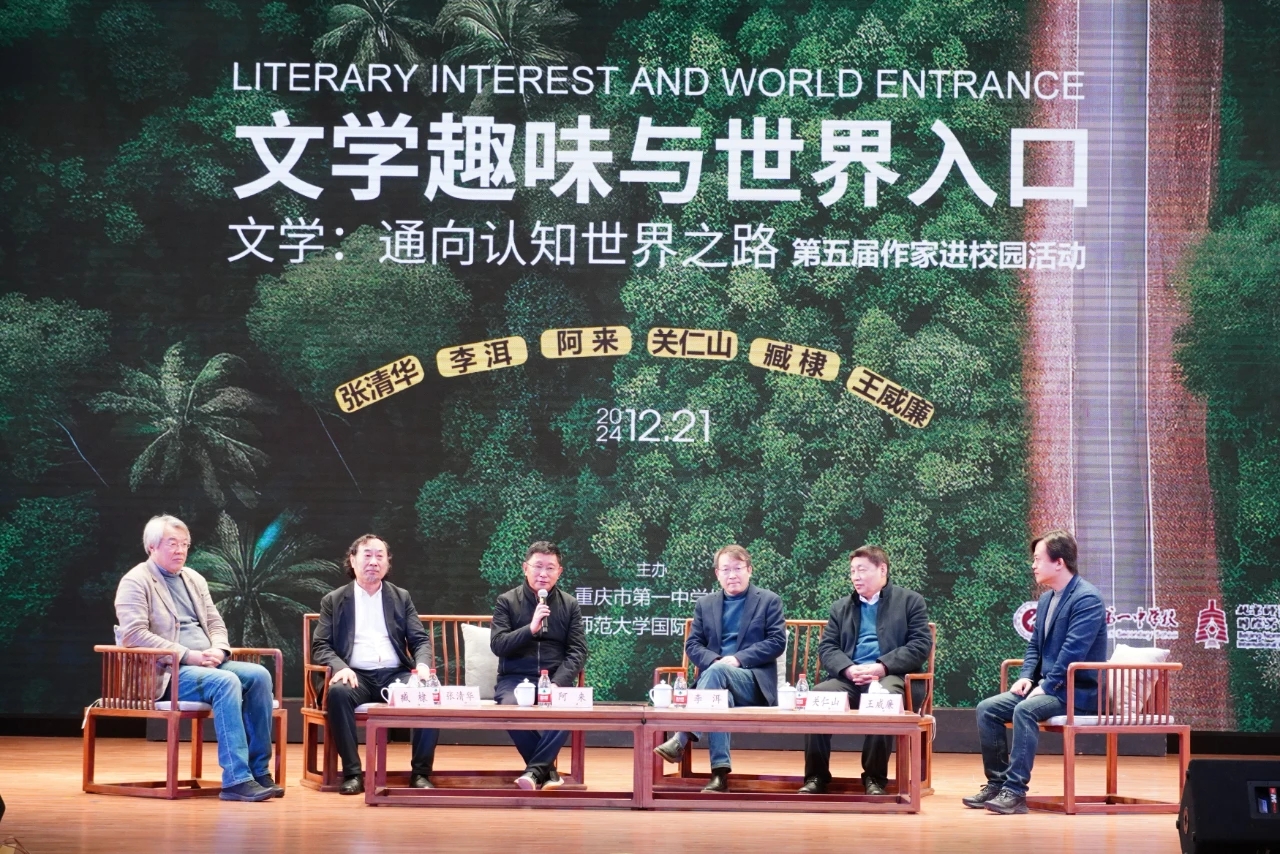

圆桌对谈中,著名作家、茅盾文学奖得主阿来、李洱,著名作家、鲁迅文学奖得主关仁山,著名诗人、鲁迅文学奖得主臧棣,著名学者、长江学者、国际写作中心执行主任张清华以及著名作家王威廉六位文学名家,围绕“文学趣味与世界的入口”这一主题,结合自身创作经验与对文学的深刻见解,从文学功能、文学认知、文学阅读、文学想象力、网络时代文学阅读面临的挑战等方面,深入探讨文学与认知世界的紧密关联。

著名作家、茅盾文学奖得主阿来深入探讨了语文学科的基础性与文学在认知世界中的作用。他提到:“语言能力的高低,决定思维能力的高低,理解世界能力的高低。”并以“丽江的水是从哪里来的?”为线索,阐述了自己创作散文《一滴水经过丽江》时的经历,展示了如何通过文学打开世界的多重入口,从而在其中得到启迪,拓宽认知视野。

著名作家、茅盾文学奖得主李洱谈到文学在思维发展中的作用,以白居易诗句“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”为例,表示在短视频流行的趋势下,人们可以获得该诗句的直接图像,缺少了思维训练的过程,容易使语言能力和想象力退化。他建议,要多读经典文学作品,培养把文字转换成图像、世界的思维习惯,锻炼思维与想象力的深度、广度,才能提升认知世界的能力。

“我们离大自然越来越远,而文学能把大家从焦虑中、压力中引出来。”著名作家、鲁迅文学奖得主关仁山提出,文学能够帮助人在焦虑的状态下释放心灵,并通过文学的碰撞与积淀,形成一种“智慧感”来看世界,打通自己的生命通道。

著名诗人、鲁迅文学奖得主臧棣认为,文学可以使人透过“世界的硬壳”,跨越时空、文化与作者实现灵魂的互通,因此在阅读时要将精神完全浸润进去,才能获得更丰富的生命体验,在一片纯粹的心灵世界中见山、见水、见天地。

著名作家王威廉认为,在文学写作中,相比于用华丽的辞藻去装饰,将世界建构得清晰、生动更加重要。他建议学生,不要只把文学当成书本上的东西,要真正地睁开双眼去观察这个日新月异的世界。

北京师范大学国际写作中心执行主任张清华谈到,讲文学趣味,不要让兴趣知识化;讲世界入口,认为我思我在、天地长存;文学与哲学,不同文明背景的人,都能成为同时代的人。“阅读不在乎目的,文学只是比较高级的语言生活,世界不需要那么多的文学家,只是需要读懂‘何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时’的浪漫,有人能共鸣,可以给你一个拥抱。”

随后,在交流环节中,学生们踊跃提问,话题包括了文学与生活的关系、小说写作对学习的帮助、如何平衡兴趣与学业等,文学大师们分别就这些问题进行了深入的解答,给予针对性指导与建议,鼓励学生勇敢探索世界、表达自我,现场掌声不断。

“文学通向世界的认知之路”这个主题的考量是什么?让文学超越认知,到底是让文学从知识的层面跨过去,还是当成艺术不在满足于知道而是感受?在教授学生时,是否可以通过去理解作者表达,更好地让读写超越认知……

在教师工作坊中,张清华、臧棣、关仁山三位作家、学者与重庆一中的语文老师们就“如何让读写超越认知”这一主题,聚焦中学语文教育,从课程标准、新教材、现代诗歌教学等方面进行交流探讨,指导老师们应该如何“教”,学生应该如何“学”,从而更好地通过语文教学涵养学生的文学素养。

交流过程中,重庆一中语文老师们纷纷结合中学语文教学中的思考向三位作家、学者提问,文学大师们分别就这些问题进行了深入的解答,引发教师们对教育资源和教育理念的深入思考,让重庆一中的老师们对语文教学有了新的认识,给中学语文教育带来新的视角和思考,有利于激发教师的教学创新,打破传统教学模式,激发学生的学习兴趣与主动性,让课堂充满活力。

据了解,2015年,北京师范大学国际写作中心将重庆一中纳入其校园写作计划种子学校,并从2016年开始,先后联合举办了5次作家进校园活动。苏童、欧阳江河、舒婷、张清华、甫跃辉、毕飞宇、李洱、乔叶、东西、叶兆言、西川……当代作家和诗人,纷纷走进重庆一中开展文学交流活动,当前这份名单正在日益扩展,重庆一中的“作家群”让人关注。

在这些活动的影响下,近10年来,重庆一中开展了丰富多彩且全面的校园文学及教育活动,并成功申报重庆市语文课程创新基地,获评全国最美校园书屋。设立与文学相关的校本选修课程13门,有“四月份文学社”和“荒原诗社”等学生文学社团,编辑出版《四月风》和《荒原诗刊》两本连续出版的文学内刊。学生发表了一系列的文学作品,在全国荣获数百项文学奖励。

渝公网安备:50010302002751号